⒈はじめに

図書館にはたくさんの本がありますが、「あの本どこにあるの?」と迷ってしまうことはありませんか?

実は、図書館には便利な仕組みがあるんです。この仕組みをつかって、「本探し名人」になりましょう!

⒉OPAC(オパック)ってなに?

図書館に行くと、パソコンやタブレットが置いてある場所があります。

このパソコンやタブレットで本を探すことができるシステムを、 OPAC(オパック:オンライン目録検索) と言います。

🔍 OPACでできること

- 本のタイトル

- 作者の名前

- キーワードやテーマ

で本を探せる!

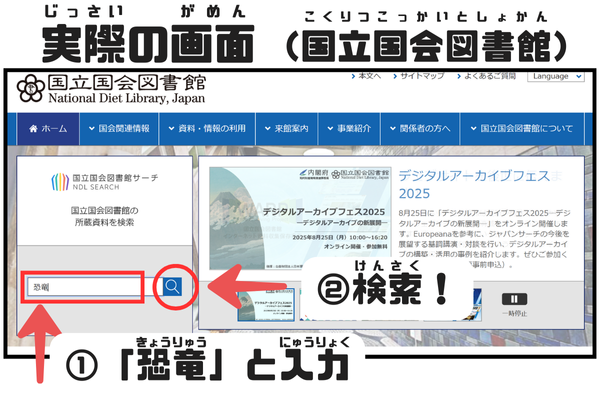

📌 実際に、国立国会図書館のOPACで調べてみましょう。

出てきた画面には、本の情報が表示されます。この情報(本の住所)をメモして、本棚へGO!

いと

図書館によっては、調べた結果を印刷することができます。

情報を見てもわからない時には、配置図をみたり図書館員さんに聞いたりしてみましょう!

⒊ 分類番号ってなに?

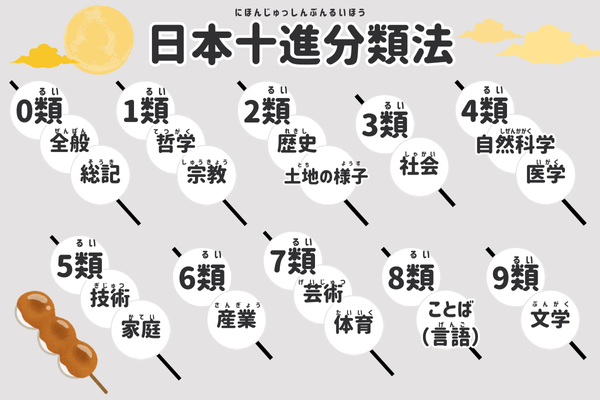

図書館の本は「日本十進分類法(NDC)」というルールで並んでいます。

大きく10個の数字で、本を分けていますよ。

📌 恐竜の本は「457」この番号が書かれた棚に行けば、恐竜の本がいっぱい見つかります!

⒋まとめ

図書館で本を探すときには、

・OPACで検索しよう!

・「日本十進分類法」を活用しよう!

- OPACでわからないときは、図書館の人に聞いてみよう!

- 同じ棚には似たテーマの本が並んでいるので、他の本もみてみるといいね。

- 日本十進分類法をつかうと、本がすぐに見つかる!

いと

さあ「本探し名人」のみなさん、たくさん本を探しましょう!